茶道具– category –

-

茶杓の銘

お茶席で、正客が「お茶杓のご銘は?」と尋ねると、必ず亭主から「○○でございます。」と応えられます。銘には作者が茶杓にこめた想いがそのまま現れています。 作者、所有者、産地、和歌や俳句による歌銘や句銘、その姿や景色によるものなど 銘の由来は数... -

茶道具 釜

「釜」と言う言葉はお茶の世界では、ごくごくあたり前のように使われています。 茶会や茶事の招待を受ける時、『釜をかける」というほど道具の中では代表的なものです。また月釜、初釜など「釜」という言葉が使われています。 次のような釜の名前が付けら... -

中置き

いつの間にか10月になってしまいました。 少しずつ気温も下がり、肌寒く感じるようになると「火」が恋しくなります。 この時季になると席内は、風炉を客の方へ近ずけて点前畳の中央に据え、水指は風炉 の左横に置きます。このときは細水指を使い、中置の... -

竹台子

竹台子 たけだいす と読みます。 村田珠光の好みと伝えられています。 天然忌の時は、竹台子の棚の中央に鳳凰風炉と富士釜を置きますが、 この一つ飾りを、考案したのが如心斎だそうです。 台子の竹の柱を組み立てるときに、いつもどこにどの柱を立てよ... -

掬水月在手

秋は月の字がある掛物が多かろうと思い調べていました。 [掬水月在手] 水をすくえば月、手に在り 中国の于良史の詩 (春山の夜月)の句の一節で禅の教えを説く言葉として知られています。 誰にでも水を手にすくった水に映せば月を手にすること... -

掛け軸

床の間の掛け軸を拝見している時に、「前大徳○○』と書かれているのをよく見かけると思いますが「紫野○○」と書かれた掛け軸も拝見します。 僧位二番目の『前住位』という位を受けますと、本山で「改衣式」という式を行ないます。 この式は、一日だけ大徳寺... -

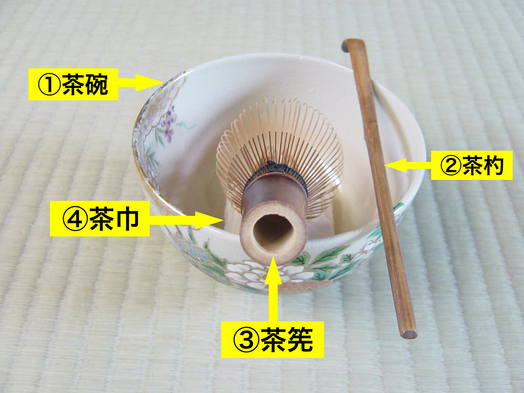

点前の道具 ②

1 茶碗(ちゃわん) お茶を頂くときに必ず必要な道具です。 2 茶杓(ちゃしゃく)茶器から茶をすくう道具です。 3 茶筅(ちゃせん) お茶をたてるためにつかう竹の道具です。 4 茶巾(ちゃきん) 点前中に茶碗をふくための布です。 5 柄杓(ひしゃ... -

点前の道具 ①

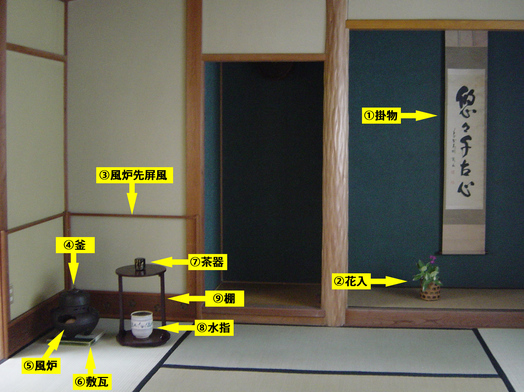

写真は、風炉の運びの点前の道具を置き合わせました。 茶道の点前で基礎となります。 運びの点前は風炉と釜を所定の位置に置きつけておき、客の前で水指を運び出し、次に茶巾と茶杓、茶筅を仕組んだ茶碗と薄茶器を一緒に運びます。 次に蓋置きと柄杓を仕... -

茶道(茶の湯)に使う道具

茶道の教室では、5月の初めごろから11月の初めごろまで写真のように風炉の点前でお稽古をします。 部屋のしつらえは、風炉の丸卓の初飾り といいます。 1 掛物(かけもの) 禅語などが書かれた掛け軸で道具の中では最も格が高く、床に掛けて使います。 2... -

立礼卓(りゅうれいじょく)での点前

6月の日曜日、山深い町で大寄せの茶会があったので参加しました。 途中まで整備された道を快適に車を走らせましたが、そのうちどちらを見ても 山、山、山、やっと着きました。早速、お濃席に入り、次にお薄席に入ると 分け入っても 分け入っても ...