茶道具– category –

-

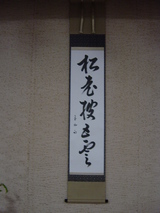

松老五雲披

この尋牛斎筆の掛け軸は4月の大寄せの茶会の時、薄茶席に掛かっていました。亭主が「私の好きな掛物です」とお喋っていました。 松老いて五雲を披く、と読んで頂きました。 めでたい老松の上に五色の雲がたなびいている光景は、いやがうえにもめでたいもの... -

長板風炉の一つ飾り

先日、10月にある講習会の案内が郵送されてきました。 講習科目は「長板の一つ飾り」で茶碗飾り、初炭、濃茶「長緒」、薄茶、花寄せ、盆点、花月と講習科目が多い。うれしいことです。 長板には、大、小があり大は風炉に使い、小は炉に使います。 長板の中... -

刷毛目姥口釜

写真は刷毛目姥口釜です。 釜の肩より口縁のほうが落ち込んでいます。 私は昔の人はどうしてこんなに偉いのだろうと思います。姥口と名前をつけたことにも面白いなあと感心です。歯の抜けた老女が口を結んだ形に似ているところからの名称だと聞いています... -

割蓋平水指

暑い暑い夏の頃、お客様をお招きするにはとても気を使いますね。お茶は雰囲気を大切にしているので見た目に、夏は涼しく感じる工夫をしていますね。 お茶室のしつらえは、室内ではできるだけ火気を少なくするように風炉を小さくしたり、戸障子は所々外した... -

蹲花入れ

蹲(うずくまる)花入れは昔、種壷や油壺として日常使っていたものを、茶人たちが見立てて花入れにしたといわれています。胴が太く、背丈が低い壷形が、人が蹲っている姿に似ているところから名前がついたと聞いています。 しらゆきげしと、つるききょうを... -

旅箪笥を使いました

旅箪笥(たびだんす)は、千利休が秀吉の小田原の陣に携えるために創案したと言われています。正面の金具のついたけんどん式の扉を開けると棚が2段あり、上の段には柄杓掛け用の切込みがあります。 材質は、桐木地と桐春慶塗があるようです。 写真は濃茶... -

平釜

平釜は寸法がさまざまのようです。 春めいてきて、釣り釜にする時期に、平釜も懸けるようです。 平釜を炉に懸ける時、透木(すきぎ)を使います。 炉壇の右と左の縁に透木(細長い小さな木)をおいて、その上に釜の羽をかけます。 このとき、もちろん、五... -

萬代屋釜

写真は萬代屋釜です。 堺の茶人、萬代屋宗安が所持していた釜を模して造られ、肩と腰に擂座をめぐらしています。 「るいざ」はどんな意味なんだろうと、数年前調べた時、座禅の時使用する座布団の形をしていると何かの本に書いていたように記憶しています... -

国師釜

昨日、茶事に呼ばれて行ってきました. 楽しい4時間でした。 亭主、客も勉強中の仲間でしたので、お互い知らないところは教えあいながらすすめていきましたので、足のしびれも、あまり気にならず時間がすぎました。 お道具の取り合わせは、私はよくわかり... -

碌々斎の好み物

今から15年ほど前の、資格者講習会の時、宗匠のお名前ははっきりと覚えていませんが、多分、千葉猷道(ちばゆうどう)宗匠(私のおぼえている限りの漢字です。)でしたが、お点前以外のことも勉強するようにと指導されました。 千葉宗匠のお言葉は、覚え...